Préliminaires

Ce matin, rendez-vous dès potron-minet pour faire refaire mes lunettes.

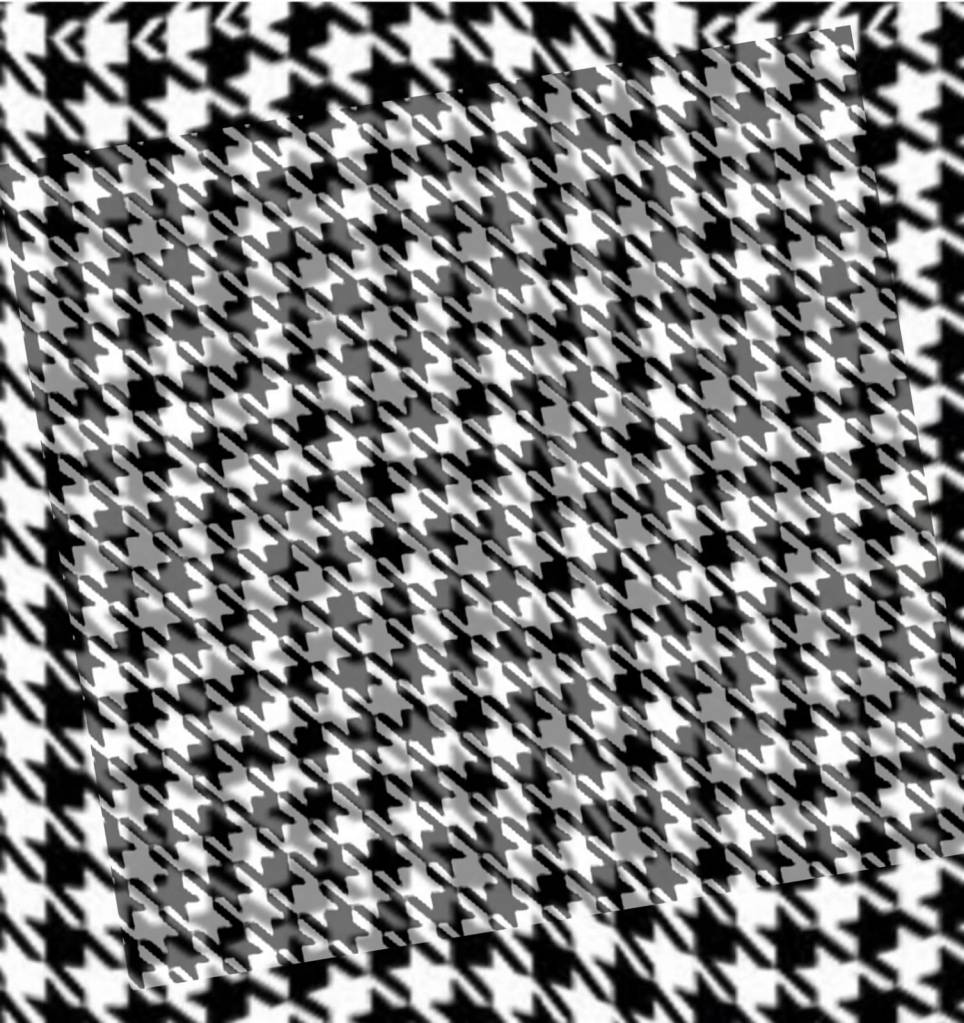

Le bonhomme qui me reçoit porte une veste pied-de-poule (quel nom bizarre quand même) ET une cravate du même motif. L’ensemble doit dater de son grand-père, la dernière fois que j’ai vu du pied-de-poule doit remonter au siècle dernier. Et il croit sans doute drôle de s’être coiffé avec une crête. A mon avis, que je tairai ici, ça craint un max.

Je m’assieds en face de lui, et pendant qu’il consulte mon dossier, mes yeux tentent de s’accommoder : entre la veste et la cravate, ça gondole dru. Il lève enfin les siens, d’yeux, constate – je suppose – mon regard quelque peu égaré et lâche :

« Vous diplopez, ma parole, votre ophtalmo ne vous a rien dit ? »

Je checke nerveusement dans ma tête mon vocabulaire de base, tâche compliquée par le pied-de-poule qui n’en finit pas d’onduler, pour constater que le mot le plus proche de celui proposé semble être diplodocus. Je la trouve un peu raide, celle-là, me traiter directos d’ancêtre, alors qu’on n’a gardé aucun volatile de concert, que je sache. Je lui donnerais bien un soufflet pour laver mon honneur (ça me rappelle une histoire véridique, arrivée à une amie prof : un autre gamin lui avait demandé pourquoi dans le Cid, on parlait de donner un gâteau au fromage).

Mais je choisis finalement de me taire, alors qu’il enchaîne : « Faudrait p’têt caler un prisme sur votre œil ».

Je renonce à lui dire que j’en ai deux, d’yeux (‘dedieu !), et il procède au montage du dossier dans un silence lourdement signifiant, dont je me fiche dans les grandes largeurs, pendant que j’essaie d’imaginer ce que donnerait sa veste vue à travers un prisme de diplodocus.

Le cœur de l’affaire

J’ai ensuite rendez-vous au restau avec un pote. Je suis en avance, mais je connais le patron qui me laisse m’installer sur la terrasse tout le temps qu’il me faut. Et j’ai bien besoin de la vue sur mer pour reprendre mes esprits.

Mais au moment où je me baisse pour m’asseoir, je constate, horrifiée, que mes chaussures préférées ont « deux trous rouges au côté droit ». Faut-il donc que, « comme des lyres, je tire les élastiques de mes souliers blessés » ?

Dites donc, les jeunes, on ne se moque pas : je ne connais peut-être pas le verbe diploper (qui, à mon avis, n’existe pas), mais j’ai fait des études, et suis capable de citer Rimbaud himself pour magnifier mon quotidien.

A propos, plus personne ne dit « souliers », vous avez remarqué ? Il y a quelques temps, j’ai employé ce mot devant un enfant éberlué, qui n’avait visiblement pas la moindre idée de ce que je voulais dire. J’ai cité le père Noël, les petits souliers… toujours aucune lueur dans ses quinquets : la chanson n’explique pas ce que c’est, après tout. Ça peut être un accessoire pour ses rennes.

J’ai lâché l’affaire : il paraît qu’il disparaît corps et biens plus de 3000 mots par an, dans le silence absolu des espaces infinis. Pendant que d’autres, ineptes, arrivent. Ça fait partie des choses qui me touchent, l’effacement des mots. Et leur remplacement par du grand n’importe nawak. Mais ce n’est pas le sujet.

Même si je suis musicienne, la musique élastique des souliers blessés, ça va un moment. Un constat réaliste efficient s’impose. Le réalisme efficient, je viens de découvrir ce concept brillamment expliqué et appliqué à la politique, dans le dernier roman que j’ai lu, de la plume de Philippe Claudel*, et je l’ai trouvé trop cool. C’est un genre de réalisme dont on se fiche éperdument qu’il soit réaliste pourvu qu’il soit efficient.

M’andonné (comme on dit par chez moi), les pompes meurent (les miennes ont un air ouvertement subclaquant – un trou, c’est ouvert…), et en acheter d’autres fissa devient urgent.

J’ai été élevée avec le dicton « il faut suivre la mode ou quitter le pays », et qu’on choisisse une option ou l’autre, on se déplace, et ça ne se fait pas pieds nus, c’est un principe familial auquel je ne dérogerais sous aucun prétexte, n’insistez pas. J’ai vérifié rapido mon paletot, ça allait pour le moment. Pas forcément idéal, mais largement moins pire que celui de l’opticien.

ACTION

One

Comme je suis une fille top moderne, je fais les courses sur mon portable, depuis le restau, devant « la mer, la mer, toujours recommencée », hop hop hop, et en trois coups de cuillère à pot – façon de causer – je tape « chaussures » dans l’araignée, et s’affichent illico toutes les godasses du monde sous mes yeux ébahis.

Mais en tout premier lieu, gogol me propose avec insistance un cours sur la chaussure : ça devrait peut-être me mettre la puce à l’œil (je lis, sur mon ordi, je vous signale, et mon oreille est au repos), qu’on m’explique ce que c’est qu’une chaussure, je ne suis pas un perdreau de l’année. Normalement, à mon âge vénérable, on connaît un certain nombre de choses basiques. Mais soit, révisons !

Donc, on a une tige – c’est le dessus, et cette dénomination me ravit et me semble de bon augure, moi qui suis née au pays des fleurs, et dans la clinique du même nom -, tige dont le problème est de se raccorder correctement à une base, formée de deux parties : la semelle (jusqu’ici, tout va bien – c’est justement par là que mes vieilles grolles pèchent – ou pêchent ? je vis au bord de la mer, alors, je ne sais jamais), semelle elle-même toujours recouverte d’un cousu Strobel, qu’on appelle aussi, parfois, une semelle de propreté (elle est très vite sale, mais bon).

Parenthèse, désolée, c’est plus fort que moi, j’ai comme une angoisse…

Même s’il y a une légère différence, une petite lettre, le nom de Strobel me fait remonter à la mémoire l’abominable Strubel-Peter, une horreur d’histoire que ma mère me lisait en allemand. Le Peter en question refusait de se laver (vous voyez le rapport ? la semelle de propreté… ha ha, y a jamais de hasard) et sa mère le torturait de mille façons pour le faire aller droit. Ça a été le cauchemar de mon enfance.

Je reprends ma respiration, et je continue. Zen !

Two

Le deuxième site m’explique comment faire de la publicité pour de chaussures que je voudrais vendre : je me morigène (ou y a pas d’plaisir), j’aurais dû taper « acheter des chaussures », parce que c’est certain que je vais avoir droit, dans le désordre, à l’histoire de la chaussure depuis le pithécanthrope, puis à une étude sur le fétichisme et plus si aff., mais docile, je lis les conseils, on ne sait jamais, si je devais me lancer un jour dans la vente de pompes. Le monde est si incertain.

Je vous la fais brève, il faut aller déclencher l’émotion chez l’acheteur, et même plusieurs émotions en même temps, en employant des mots choisis (genre « iconique, nouveauté, sophistiqué, lifestyle, suprême, séduisant, équestre (équestre ?), influenceur, classy, vogue… », indiquer que ça peut donner un nouveau twist (again baby ?) et nous faire nous démarquer de la foule. Tout ce qui « permet d’associer heureux et puissant, émotion et puissance » est bienvenu. Un exemple : « flower power, tes pieds seront au paradis » (pourquoi ça me fait émotionner directos version Satan et ses pompes ?)

Et l’article conclut :

« Le but n’est pas qu’on vous achète quoi que ce soit, mais que vous suscitiez l’engouement. » (« sans aller trop loin non plus », nous conseille-t-on : « référez-vous à l’attirance fatale pour le viral qui a failli perdre certaines marques** »)

« Plus ce que vous proposez est laid et plus cela a des chances de faire le buzz. Et donc, de vendre. »

Et le pompon :

« Prenez garde à ce que le produit ne devienne pas réel avant d’être certain qu’il a suscité l’engouement, et ne cédez pas non plus à un moment historique (hystérique ?) d’obsession pour la réalité fictive ».

Alors, ça, le virtuel obsessif ça me connaît. J’ai déjà écrit là-dessus il y a longtemps, lorsque j’ai acheté ma voiture « bleu virtuel ***».

Forte de ces bons conseils, que j’engrange dans ma boîte à futurs potentiellement potentiels, je plonge dans le vif du sujet. Il me reste 10 mn, faut que je finalise, pour arrêter la musique élasto au plus vite.

Three

Rentrer dans le concret, efficacement, poser un choix judicieux… top chrono… à vos marques…

Je vous liste ce que je trouve, photos à l’appui. Vous me direz ce que vous en pensez.

-des bottes floues (je distingue mal si elles sont floues en hauteur ou en largeur, mais elles sont bath !)

-des chaussures gothiques

-des chaussures vertes (rouges sur la photo – un truc pour les daltoniens ?), à base de plantes (seulement avec des tiges, sans semelles ?)

-des basket-maisons (avec un « s » à maison, mais pas à basket : je suis à moitié rassurée, je peux les amener en vacances, mais seulement à cloche-pied), une « vraie déclaration de style » qui permet de « combiner sa passion avec le confort » (c’est une pub sponsorisée sur facebook, qui m’en promet une « vente secrète ». Ça tombe bien, j’adore faire partie des happy few).

-des pantoufles destinées à être utilisées dans la rue : « la pantoufle in the city », très tendance.

Jusqu’ici, tutto va bene. Même si ça défrise un peu ma conception de ce qu’est une chaussure. Mais je suis souple, pas de blème.

-une pub pour un appareil qui peut être connecté avec des pantoufles, une invention formidable qui a déjà endormi en 8 minutes plus d’un million d’insomniaques (d’un seul coup, la vision des millions d’endormis pantouflards branchés d’un coup me fait flipper, mais je continue).

-une pantoufle tigrée grande taille (une ? bon, OK, si elle est grande et qu’elle fait chaufferette. Ou alors, c’est pour unijambiste ?).

-des sneakers à plateforme (alors là, le sneacker, je donne ma langue au chat, ça me rappelle vaguement le knickerbocker -et « les robes blan-an-ches »-, mais je subodore qu’il n’y ait aucun lien, on est quand même au 21ème siècle, Maurice Chevalier est mort, et on n’est pas dimanche), qui détournent les chaussures de leur usage quotidien (la largeur de la plateforme n’est pas précisée : je visualise plutôt des genres de raquettes, sponsorisées par Total). Une petite recherche m’instruit sur le fait qu’avec des sneakers, on peut arriver en douce, à cause d’un mix matières. C’est peut-être un truc pour une plateforme de détectives, staïle genre Uber.

-des silver shoes noires (l’impermanence est la règle de la vie, un jour silver, le lendemain, plus du tout).

-des chaussures hand-free (c’est sympa pour les manchots)

-les chaussures Air des années 80 : « the Air est de retour », c’est le classique moderne. Ah, celles-là pourraient me plaire, les années 80, c’est un peu ma jeunesse, et le genre moderne historique, c’est tout moi, ça.

-des crocs à talons de 10 centimètres : et si je dépasse 50 euros, il y a « des chutes offertes ».

Jusqu’ici tout va toujours bien.

Enfin, presque, les godasses qui te font tomber, c’est quand même un concept avec lequel j’ai quelques difficultés.

Le fin mot de l’histoire

J’ai un peu le tournis. Je décide de prendre un apéro et de la hauteur.

J’en regarde une dernière :

–Spécialement pour vous, des pantoufles virales que vous ne pourrez plus jamais quitter.

Spécialement pour moi : ils me connaissent bien. C’est la seule qui est écrite en italiques. J’ai une grand-mère italique, je suis fidèle dans l’âme. Ça me touche.

Jusqu’ici, tout va bien, super bien. Je domine parfaitement le sujet, avec une sorte de lucidité supersonique. Je vous explique.

Le virus équestre est arrivé au galop, poussé par des vents déchaînés depuis l’air des années 80, qui a dû être entreposé n’importe où, va savoir comment, dans une église gothique, si ça se trouve. C’est grand, une église, il y a du volume sous plafond pour stocker. Il a ensuite été répandu lors d’une vente secrète sur une plateforme (l’image que j’en ai est un peu floue, mais très iconique cependant, et il me semble distinguer des manchots in the city, impliqués dans la transaction, et des unijambistes classy qui touchent 50 euros chaque fois qu’ils se cassent la figure en dansant le twist).

On a inoculé le virus dans les semelles de propreté, pendant qu’elles roupillaient du sommeil du juste, ce qui permettait de les passer de silver à noires, et surtout de safe à dégueulasses. Il ne restait plus qu’à profiter de l’émotion des clients historiques, pour les convaincre d’enfiler les pantoufles iconiques. Quant au virus, il a comme conséquence de faire fondre les pantoufles jusqu’à ce qu’elles collent aux pieds pour la vie. Mais il reste confiné sous les pieds. L’attirance fatale pour le viral ne dépasse pas le niveau des chaussettes, mais se répand subtilement : c’est comme une sorte de drogue, ils nagent dans le bonheur. Puissants, heureux, sophistiqués…

Et si on y réfléchit bien, il n’y a que des avantages : plus de temps perdu à les enlever et remettre jour après jour. Plus besoin d’en racheter. Plus d’hésitation entre gothique vert et classique moderne.

Je me sens cool, prête à tout, de nouvelles pompes, un new lifestyle. A quoi tiennent les choses ? Je flotte un petit moment, plongée dans un doux rêve.

Un homme s’est installé à la table voisine. Le serveur vient lui demander ce qu’il a choisi.

« Je vais partir sur une escalope », annonce-t-il.

Je ne sais pas ce qui me prend, l’ivresse des pompes virtuelles peut-être, un instinct un peu sauvage, ou déjà la contamination en avant première (peut-être due aux pieds de la poule, certainement chinoise).

Ma décision me foudroie comme une lumineuse évidence.

Je me lève d’un coup, je ne veux pas qu’il disparaisse, cet homme aventureux.

« J’embarque aussi ».

© Bleufushia

*Philippe Claudel : Crépuscule

** Balenciaga, en l’occurrence (et « la mémoire de Christobal Balenciaga en aurait été avilie »)

***pour tout savoir sur ma voiture bleu virtuel, c’est par là : https://bleufushia.wordpress.com/2016/11/03/palsambleu/

Sinon, je n’ai rien inventé, tout ce gloubi boulga se trouve sur le net. J’ai eu envie de partager avec vous ma pantoiserie amusée devant le monde fucking moderne.