Richard Donner vient de mourir. Je n’avais jamais fait attention à son nom, en revanche, je découvre aujourd’hui que c’est grâce à lui qu’une certaine Amérique a été un des fils rouges de ma vie.

En voilà un bref récit, écrit en 2000, 20 ans après la mort de Steve Mac Queen (le « elle » cache la référence très clairement autobiographique).

***

Cette année-là, elle a 9 ans. Ses parents viennent d’acheter un poste de télévision, et l’Amérique pénètre son univers pour la deuxième fois.

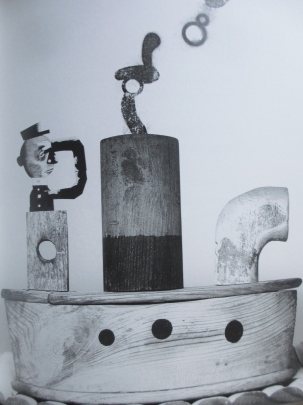

La première fois, c’est ce livre, Cochonnet en Amérique, quelques années auparavant. Elle est alors une enfant fragile, protégée par des interdits alimentaires stricts. Que Cochonnet, à la fin de l’histoire, puisse s’acheter une glace dans une « pharmacie », la laisse rêveuse.

Après, quand elle trace à la craie les marelles initiatiques de son enfance, à la place de Ciel, elle écrit Amérique.

A 9 ans, ses semaines passent dans l’attente impatiente de son rendez-vous du week-end avec Steve Mac Queen. Elle raffole du début de Au nom de la loi, ce gros plan sur le bas du corps de Josh Randall, qui met en valeur les reflets sur la Winchester et la démarche calme et implacable du héros, la caméra qui se rapproche, remonte, pour enfin se fixer sur le beau visage, impassible sous le chapeau. Steve devient son idole. Il détrône tout de suite Thierry la Fronde dans son Panthéon personnel. Du chasseur de primes, elle retient surtout le côté justicier.

Cette année-là, elle fait déjà ses classes au conservatoire de la ville voisine. Elle y apprend le piano classique, elle travaille sérieusement. En apparence seulement, elle est une petite fille soumise. A l’intérieur, déjà, elle bout.

Après ses gammes, elle martèle la musique du générique, à deux mains, très fort, en utilisant bien le poids des avant-bras, comme dans le jeu puissant que lui apprend son professeur russe. Le « do dooo… lab fa lab rééé… do dooo… lab fa lab doooo… » vengeur lui permet de supporter la cruauté de l’univers, en l’occurrence celle de ses parents.

Dead or Alive ? C’est alive, avec énergie.

Deux ans après, elle rentre en 6ème, apprend l’anglais, se désintéresse immédiatement de l’Angleterre, qu’elle trouve sans sel, et découvre que Queen veut dire reine. Elle ne comprend pas. Pour elle, c’est un roi.

Plus tard, elle a quinze ans.

C’est le temps des premières amours. Il s’appelle Jean. Il l’a invitée chez lui, pour suivre avec elle en direct l’alunissage d’Armstrong. A part eux, la maison est vide, elle ne se rappelle pas par quel hasard, elle sait juste qu’elle découvre aussi la lune entre ses bras musclés, ce joli soir d’été, sous ses caresses maladroites. Il lui cuisine une banane flambée. Il met Satchmo sur le tourne-disques et il l’embrasse avec la langue, les mains sur ses petits seins pointus. Sur la bande-son de sa mémoire, leurs baisers d’alors s’entremêlent pour toujours à la voix rauque et chaude de Louis. Elle entend du jazz pour la première fois.

Emue, sur ce canapé en skaï rouge, elle trouve la musique renversante. Elle décide que cette nuit-là est celle de sa naissance.

Classical music is dead !

Elle range définitivement Bach et Liszt. Dans sa nouvelle existence de femme, elle sera swing, ou rien.

Satchmo

Un an après, elle rentre dans un lycée de jeunes filles, où jupe et blouse sont obligatoires. Elle travaille sérieusement et son excellence scolaire lui permet de justesse d’éviter les sanctions lorsqu’elle met sa blouse à la poubelle, pour ne plus porter que des surplus de l’armée américaine. A la télé, la guerre au Vietnam s’invite tous les jours à table. Elle passe tout son temps libre avec son boy friend du moment.

Maintenant, il s’appelle Pierre, il a les cheveux longs et en bataille, bien sûr, et une tunique indienne bleu turquoise sous sa salopette rouge. Il est plus beau qu’un roi. Ils sont pour l’amour, pas pour la guerre. Avec lui seulement, elle s’appelle Suzanne, elle est « à moitié folle, et elle n’a plus peur de voyager les yeux fermés ». C’est lui qui lui a offert cette belle affiche d’Angela Davis, à la coupe afro, qu’elle a punaisée au mur de sa chambre. Elle la regarde en écoutant en boucle, à tue-tête, la voix de Janis Joplin, et sa version déchirée de Ball and Chain.

Elle déteste ses parents, leur culture bourgeoise, la petite ville portuaire grise où elle poursuit ses études, la vie étriquée qu’elle y mène, où tous les jours sont «the same fucking day, man ! ».

Faute de pouvoir modifier la couleur de sa peau, elle décide de se faire friser.

Encore deux ans et elle est en terminale. Elle lit Wilhelm Reich, La fonction de l’orgasme.

Ses lectures sont thématiques, choisies chez les plus provocateurs. Comme Henri Miller, dont elle dévore, allongée sur le sable d’une plage de nudistes, la Correspondance passionnée avec Anaïs Nin, elle veut « aller au bout de chaque route ». Elle lit Sexus, qu’elle a choisi pour son titre, pour la réputation sulfureuse qui s’en dégage. Elle continue avec Plexus et Nexus.

Elle décide qu’on ne lui mettra pas la bague au doigt. Elle n’épousera jamais. Elle s’y tient. L’amour, elle ne le conçoit que « fruste et nu, sauvage et libre », débridé et sensuel. Quant aux mots pour nommer les choses du sexe, elle apprend à les aimer crûs et sans faux-fuyants.

Cette année-là et les suivantes, pendant que sa mère s’enthousiasme naïvement pour le monde sucré des comédies musicales américaines, elle écoute Mingus et ses Fables for Faubus, Coltrane, Miles, et encore Miles. La culture est pour elle revendicative, forcément underground. C’est de l’Amérique que souffle cette subversion qui fait pulser son coeur.

Elle écrit en rouge ou noir sur les murs de sa chambre des phrases, des assertions tirées de ses lectures et jetées à la face de ses parents, transformés pour l’occasion en symboles de l’oppression. Comme « Une société qui abolit toute aventure fait de l’abolition de cette société la seule aventure possible ». Ou

« S’ils veulent m’atteindre maintenant derrière mes retranchements, il faudrait que ce soit avec une balle ».

Ou, en très gros, le « DO IT » de Jerry Rubbin. Il n’a pas encore été dévoyé par la publicité. Il est encore puissant appel à une liberté sans entraves.

Elle a été trop jeune au moment de « On est tous des juifs allemands », elle les a assez regrettées, ces petites années qui l’ont fait passer à côté de ce mois de mai.

Elle transpose le slogan, « On est tous des noirs américains », c’est ça qu’elle revendique. Elle se passionne pour les Black Panthers. Elle rajoute sur son mur le « Black Power » accompagnant le dessin sommaire d’un poing brandi, et la photo de Malcolm X vient rejoindre celle d’Angela.

Eldridge Cleaver et les Black Panthers

Elle lit et relit les Frères de Soledad. Georges Jackson devient son grand frère d’élection. Elle a presque le même âge que lui. Du quartier de haute sécurité où il est enfermé pendant onze ans pour presque rien, il dit des choses qui la bouleversent. « Je suis vivant, je dois être le mort le plus récalcitrant de l’univers », c’est ce qu’il écrit juste avant de mourir assassiné dans sa prison même. Elle voit tout en rouge sang. De l’autre côté de l’Atlantique, elle se sent semblable à lui, elle est également, comme dans un des slogans de mai 68, « un mort-vivant de l’occident pourri ».

Elle est toujours en terminale. On condamne Angela Davis à mort. Prévert la défend en parlant de « l’horreur stupide, blême et quotidienne ». C’est la société tout entière qui est pour elle imbécile et blafarde. Elle en aime encore plus Prévert, même s’il n’est pas américain. Finalement, Angela est libérée. Elle n’aurait pas supporté qu’on la tue, quelque chose en elle en serait mort aussi, c’est ce qu’elle pense.

Elle a 18 ans, elle choisit philo à la fac. Marcuse est son auteur de chevet. Elle reprend à son compte sa dénonciation de la société qui réprime le désir. Ses théories se mélangent dans sa tête avec celles, pourtant très vieilles, de Thoreau, qui prône la Désobéissance civile.

Son chemin est tracé par ces mots et ces pensées, plus réels que tout.

On est aujourd’hui, des années ont passé, et elle en est à l’âge où on commence à dire des choses comme « je me souviens, il y a quarante ans »… Ça lui est très étrange, elle ne parvient pas à sentir la réalité de ces années qui la séparent de sa jeunesse. Ou qui la relient, plutôt. Le passé a parfois plus d’acuité que certains moments du présent.

Son fils passe la voir un soir, il revient d’une manif.

Il s’appelle Pierre, il a les cheveux longs et emmêlés, et une tunique indienne bleu turquoise sous sa salopette rouge. Il raconte avec gravité son engagement, la lutte, la solidarité, le piquet de grève où il faut qu’il retourne, vite, pour rejoindre les camarades. Elle écoute ses mots enflammés avec tendresse.

Attica blues

Référence aux émeutes dans la prison d’Attica, en 1971

Ce soir-là, après son départ, elle remet encore Attica Blues, l’album d’Archie Shep, du nom de la prison. Les notes incandescentes de son saxo déroulent le Blues for brother Jackson.

Plus tard encore, la musique d’Archie Shep s’est éteinte.

Elle est restée longtemps immobile.

Sur la table basse, Télérama fait sa couverture sur les vingt ans de la mort de Steve Mac Queen.

Elle ouvre son piano, en caresse en silence les touches blanches et noires, surtout les noires, celles du blues.

Puis naissent des notes, de ses deux mains, portées par toute la force de ses avant-bras, « do dooo… lab fa lab rééé… do dooo… lab fa lab doooo… ».

Dans ses veines de femme coule toujours le même fleuve rouge de révolte et de désir.

Alive, elle est alive.

©bleufushia